「障害理解と介助について~多様な人々が共生する社会~」についてご講演いただきました(2022/09/12)

前週に引き続き、茨城県立常陸太田特別支援学校の小室明子先生、村上真理子先生にお越しいただき、「障害理解」についてご講演いただきました。本時は、「視覚障害」「聴覚障害」「車いす使用者」「高齢者」の4つのテーマについて、ペアワークや模擬体験を交えながらお話いただきました。

まず、「視覚障害」についてですが、私たちが普段入手している情報の約80%は視覚からのものだそうです。それを踏まえ、目を瞑りながら点字を読み取る体験をし、視覚障害のある方への適切な介助方法や白杖の意味を学び、積極的に介助を行うことの必要性について考えさせられました。さらに盲導犬と盲導犬訓練士の数が圧倒的に不足しているという事実に衝撃を受けました。

次に、「聴覚障害」について、障害と向き合いながら医師として活躍する方の動画を視聴しました。聴覚障害のある方とは、「口話」「手話」「筆談」そして「会話用アプリ」を用いることでコミュニケーションを図ることができます。大きくゆっくりと口を動かすことで、より伝わりやすくなるそうです。

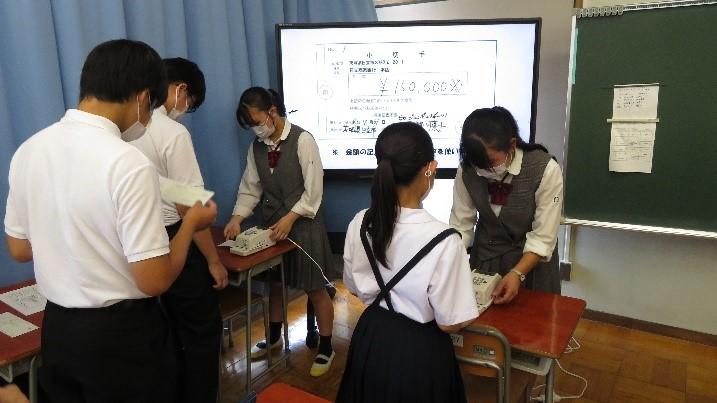

「車いす使用者」について、車いすの種類や正しい使用方法について学びました。不適切な座り方や操作を誤ると、思わぬ事故に繋がりかねないため、介助者が正しい使用方法を身に着ける必要があります。車いすについては、次回のライフプランの授業において、実機を用いて体験を行う予定です。

「高齢者」について、高齢者の気持ちを理解することがなによりも大切です。高齢者は、体力の衰え等により、今までできたことが思うようにできなくなる、自信がなくなり悲しい気持ちになることがあるそうです。そこで、私たちが高齢者の方を尊重し、声掛けや積極的に手助けやサポートを行うことがより良い関係性の構築に繋がることを学びました。

様々な障害を理解をし、力を合わせ助け合うことで、共生社会の一端を担う人材になることができます。生徒たちはその心構えを学ぶことができました。終始真剣な態度で謹聴する姿勢に、講師の先生方からもお褒めの言葉をいただきました。

最後に、2週にわたりご講演いただきました小室先生、村上先生におかれましては、ご多忙の中、貴重なご講演をいただき本当にありがとうございました。生徒の皆さん、今回学んだ知識や経験を活かし、サービス介助士ジュニア取得に向け、一層研鑽に努めましょう。